Забытая Беларусь: достопримечательности, которых уже нет

Мы много рассказываем про Беларусь: куда скататься, что посмотреть. Но мало – про то, что мы потеряли. В новом материале решили рассказать про беларусское наследие, память о котором остается только на картинках в учебниках истории. Теперь – будет и в истории 34travel. Твоему вниманию – впечатляющие костелы, величественные дворцы, необычные замки и усадьбы, которые, к сожалению, увидеть уже не получится.

Костел кармелитов в Белыничах

Рисунок Наполеона Орды, 1877

Сейчас на месте, где стоял костел в Белыничах, – обычная площадь. Но когда-то он был центром притяжения паломников со всей Речи Посполитой. Все из-за «чудотворной» иконы, которую признали даже в Ватикане. Как она появилась, в городе никто не знает. По легендам, то ли ее привезли монахи из Киева, то ли нарисовал путник, который «оказался ангелом».

История костела связана с именем канцлера и великого гетмана ВКЛ – Льва Сапеги. Именно он выдал фундуш в память о победе над московскими войсками, благодаря которому кармелиты получили земли и монастырь. Произошло это в XVII веке. Годом основания костела называют 1624-й.

Сначала все отстроили из дерева. Но позже здания решили укрепить кирпичом. Приход действовал здесь до 1832 года. А в 1859-м на территории случился пожар – костел спасти не удалось. К счастью, храму дали вторую жизнь.

Его перестроили и в 1876 году передали православным. Это был памятник эпохи позднего барокко. В истории Беларуси он остался только на картине художника Наполеона Орды.

Храм просуществовал до 30-х годов XX века. А после башни и купол собора снесли – они не вписывались в «стиль нового клуба», который здесь и открыли. После войны здание использовали как кинотеатр и склад. В 1960-х вообще решили от него избавиться: бывший костел взорвали, а руины полностью разобрали.

Храм все-таки не исчез бесследно. Беларусским художниками-реставраторам удалось найти и восстановить его фрески. Сейчас они представлены в художественном музее в Могилеве. На постоянной экспозиции только одна – но зато какая!

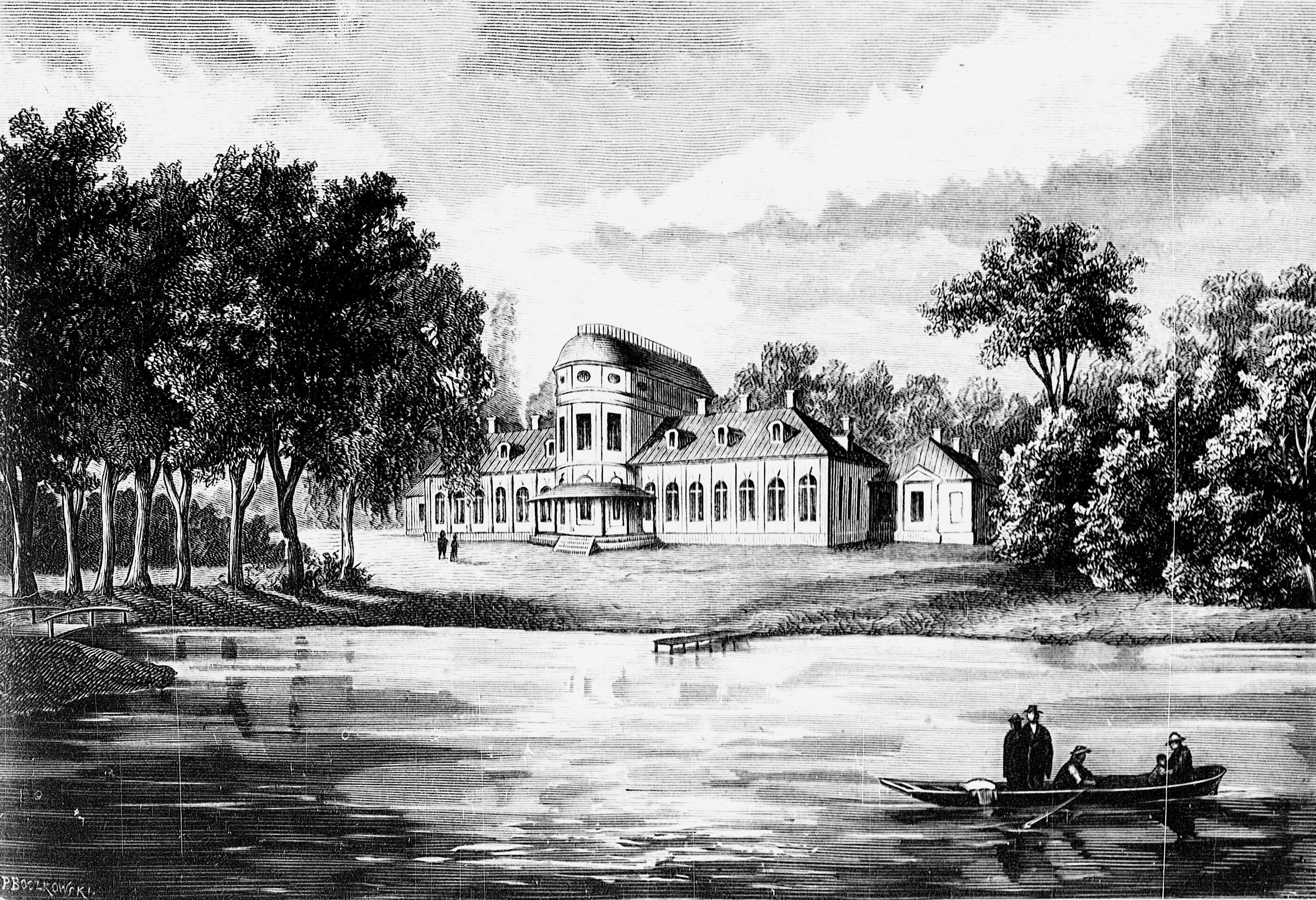

Усадьба Ошторпов в Дукоре

Рисунок Наполеона Орды, между 1856 и 1883

О Дукоре ты, скорее всего, слышал(-а): «маёнтак», который там развернули, – одна из самых известных достопримечательностей неподалеку от Минска. Но если сейчас туда приезжают встряхнуться в перевернутом доме и прокатиться на карете, то раньше развлечения тут были совсем другими (и намного масштабнее!).

История деревушки уходит в XVI век. Сначала она принадлежала Сапегам, потом перешла во владения Огинских, а позже досталась в подарок Франтишку Ошторпу. Именно он и начал строить здесь дворец, который скоро зашумел на всю округу.

Свою популярность усадьба получила при сыне Франтишка Леоне. Он завершил строительство дворца в классическом стиле, разбил вокруг него парк, высадил въездную аллею – видимо, серьезно готовился к приему гостей. И не прогадал. В 1832 году Леона избрали предводителем дворянства Минской губернии. Домой к нему начали приезжать все большие «шишки»: российские чиновники, местная шляхта, великие мастера искусств. Усадьба стала центром светской жизни: здесь действовал театр, играл симфонический оркестр и даже был цирк – один из первых на территории Беларуси.

Все изменилось после смерти Леона. Дукора перешла во владения одной из его дочерей. Но та жила в усадьбе своего мужа. Имение начало приходить в упадок.

В 1874 году усадьба перешла к российскому роду Гартингов. Они за хозяйством следили, но недолго. В ХХ столетии все решили эмигрировать во Францию (их можно понять). С того момента всеми постройками начало распоряжаться государство. И с этой функцией оно не справилось – почти все было разрушено.

Сейчас от имения остались только небольшой флигель и уникальные ворота с часами.

Замок и кальвинистский сбор в Дзержинске

Рисунок Наполеона Орды, 1876 год

Дзержинск мог бы быть неплохим туристическим поинтом – если бы не суровые испытания судьбы, которые выпали на долю городка. И, кстати, Дзержинском он мог не быть. Около 90 лет назад место называлось Койданово – и здесь располагался замок, в центре которого стоял уникальный кальвинистский храм.

Замок появился в XIII веке – его возвели на возвышении, которое называлось «Гаштольдова гора». С годами он разросся в большую фортификацию со стенами в полтора метра толщиной. Спустя 300 лет, когда кальвинизм был на пике своей моды в ВКЛ, постройку решили «апгрейднуть» храмом. Кальвинистский сбор был известен на всю округу – тут находилась знаменитая Радзивилловская Библия, напечатанная в Бресте в 1563 году.

Кальвинистский приход был одним из немногих, который просуществовал так долго – он работал аж до 1913 года. Но во время войны 1919-1921 годов здание сильно пострадало. В 1930-х годах его вообще начали разбирать по кирпичикам, говорят, для строительства городской больницы.

Сейчас на Гаштольдовой горе сохранились только фрагменты стен – да и те еле узнаваемые. Любоваться «замком на горе», к сожалению, можем только с картинок.

Усадьба Друцких-Любецких в Маньковичах

Около 1930 года

Друцкие-Любецкие владели местечком Маньковичи довольно недолго – с 1887-го по 1910 год. Но обжиться здесь у них получилось неплохо. Усадьба часто была в состоянии праздника и полна знатных гостей. Все благодаря известности ее владельца – министра внутренних дел Российской империи Владимира Друцкого-Любецкого (и его любви к жизни «на широкую ногу»).

Дом, говорят, был красивейшим, в стиле барокко. Построен полностью из дерева – Владимиру нравилась близость к природе. Приезжал он сюда от случая к случаю, но всегда – очень громко!

Во время Второй мировой войны дом сгорел. От него не осталось ничего, кроме фрагментов фундамента. Но путешественники все же иногда забредают в Маньковичи – чтобы посмотреть на руины часовни-усыпальницы рода.

Костел Святого Станислава в Пинске

В первой половине XVII века недалеко от берега Пины возвели величественный костел – он был частью комплекса иезуитского коллегиума. На то время это был самый крупный католический храм ВКЛ. «Если смотреть на Пинск из-за реки Пины, то этот храм и дом Скирмунта как бы царят над деревянным городом», – писал русский публицист Николай Лесков.

Строительство храма спонсировал канцлер ВКЛ Станислав Альберт Радзивилл, и деньги не жалел. В Пинск по такому случаю привезли лучших европейских мастеров. Использовали много бронзы, резного дерева.

Храм довольно часто переходил из рук в руки: в 1787 году – от католиков к униатам, после – к базилианам, в 1800-м – освящен как православный, в 1918 году – снова стал служить католикам. Пока не наступила война – во времена Второй мировой он сильно пострадал от боев.

Советская власть решила костел не отстраивать, а взорвать. В решении указали, что «здание по своему техническому состоянию не может быть восстановлено для использования под культурно-бытовое помещение, а также не является архитектурным памятником».

Петропавловская церковь в Березвечьи

Рисунок Язепа Дроздовича, 1926

Фото Ежи Дулевича, 1934

Фото Яна Булгака, 1930-е

Этот храм – шедевр виленского барокко – в Беларуси уже не найдешь. Зато его (неожиданно) можно увидеть в Белостоке – после того, как храм уничтожили в 1970-х, в Польше решили создать его точную копию.

Петропавловскую церковь в Березвечьи называют лучшей работой архитектора Иоганна Глаубица – а создал он немало! Глаубиц собрал для дизайн-проекта свои лучшие идеи и практики. Результат – изящное здание с волнистым фасадом, повернутым к солнцу, и двумя декоративными башнями, которое правда не могло не впечатлять.

По назначению храм использовали меньше 200 лет. В 1939 году советские власти открыли здесь тюрьму НКВД. Во время войны тут держали пленных. А после – разместили колонию для уголовных преступников.

В 1970 году, когда с религией уже не боролись так активно, храм решили взорвать. Зачем и почему – все еще вопрос.

Дворец Хрептовичей в Щорсах

Рисунок Наполеона Орды, 1878 год

Мы часто включаем Щорсы в наши маршруты пушетествий по Беларуси, но рекомендовать местечко хотелось бы не только из-за хорошо сохранившихся хозпостроек. Когда-то здесь стоял роскошный усадебный комплекс, которым владели Хрептовичи. Для его строительства пригласили лучшую творческую команду Речи Посполитой: архитекторов Джузеппе де Сакко, Карло Спампани и Габриэля Якуба. Сначала усадьба включала только дворец в стиле классицизма и несколько хозпостроек. Но с годами имение так разрослось, что могло претендовать на звание отдельной страны: тут производили фурманки, колеса, занимались животноводством, выпекали хлеб, делали свое пиво, сыры и выращивали рыбу. Хрептовичи организовали винокуренный завод, маслобойню и даже предприятия по производству кирпича – только представь!

Отдельного внимания стоила библиотека рода. Она была настолько обширной, что пришлось построить для нее отдельное двухэтажное здание. Заезжали туда «почитать», кстати, Адам Мицкевич, Владислав Сырокомля и Ян Чечот.

Трагической точкой для усадьбы стала Первая мировая война – тогда многие здания сильно пострадали, а местную библиотеку вывезли. В 1939 году Красная армия захватила имение и арестовала владельцев. Дворец стал частью колхоза – и будущее уже можно представить.

Сооружения, конечно, быстро пришли в упадок. Дворец в 1950-х вообще разрушили до фундамента. Относительно неплохо сохранилось только несколько построек, и все еще можно полюбоваться частями парка на берегу небольшого водоема.

Костел Святого Винсента и монастырь миссионеров в Смиловичах

Рисунок Наполеона Орды, 1850 год

Смиловичи, которые обычно ассоциируются с мастерами парижской школы живописи Хаимом Сутиным и Файбишем-Шрагой Царфиным, вполне достойное место для путешествий (помнишь, мы даже публиковали подробный маршрут по поселку?). Но до 1930-х здесь был еще один важный беларусский хайлайт. Считаем обязательным про него рассказать!

Монастырь миссионеров, который построили здесь в 1767 году, – также памятник любимого беларусами виленского барокко. Выглядит он немного поскромнее церкви в Березвечье, но не менее интересно (надеемся, Наполеон Орда ничего на рисунке не приукрасил). Строился он по инициативе овдовевшей Мартибелы Огинской. Здесь также работала миссионерская школа и велись захоронения Огинских.

Монастырь нашумел своей большой коллекцией беларусских икон. Правда, почти ничего от них не осталось (как и от самого храма). Сначала он потерял свою принадлежность к католичеству – в 1866 году его передали православным. В 1930-е храм снесли.